2024年,我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。汽车产销总量连续16年稳居全球第一。

但与此同时,国内汽车市场也正在经历惨烈的价格战。

自2023年特斯拉开启降价以来,新能源车企纷纷跟进,传统燃油车企为了保住市场份额也被迫应战。

乘联分会秘书长崔东树在其文章中指出,2024年降价车型数量达到227款,远超2023年的148款和2022年的95款。

制图:远川商业评论 数据来源:崔东树

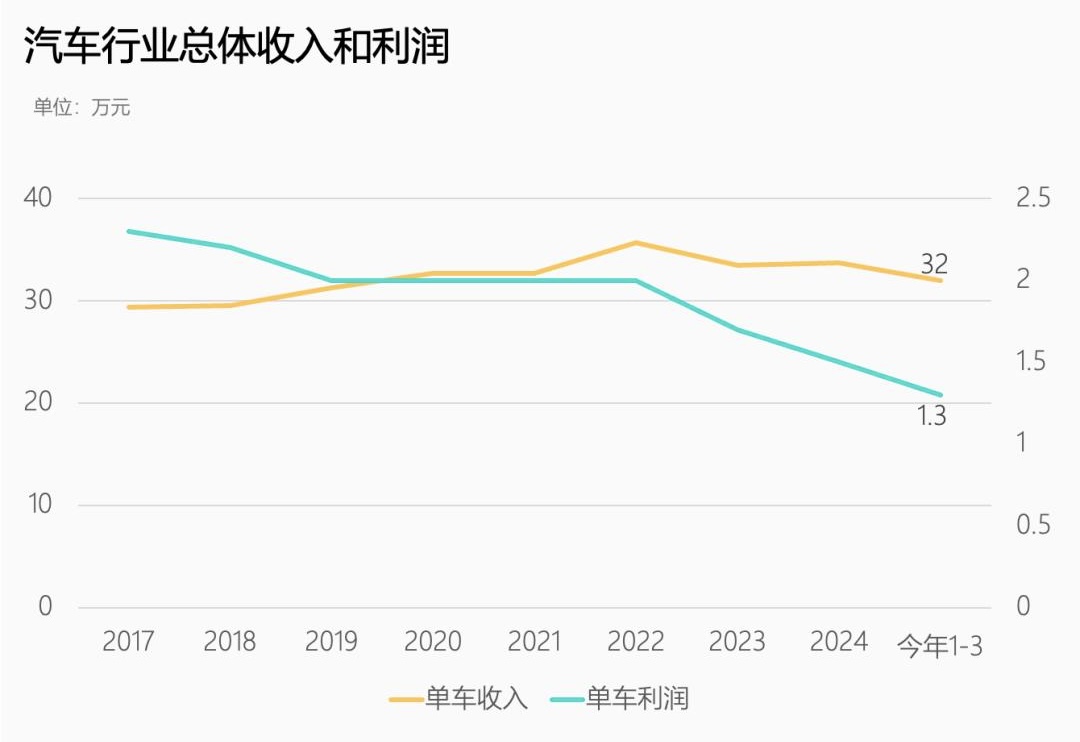

虽然2024年我国汽车行业收入同比增长4%,但利润同比下降8%,利润率已连续三年低于整体工业利润率水平。

作为汽车流通下游的经销商,情况同样不容乐观。

中国汽车流通协会近日发布的《2024年全国汽车经销商生存状况调查报告》(以下简称《报告》)显示,随着车市竞争愈发激烈,车企与经销商采取的“以价换量”策略拉动销量攀升的同时,也让各经销商面临更大压力。

2024年汽车经销商汽车价格倒挂情况

《报告》指出,2024年超八成汽车经销商出现价格倒挂的情况,其整体利润构成中新车的毛利贡献降至-17.7%。

受新车业务亏损拖累,汽车经销商的生存压力尚未显著改善。

不仅是新车,二手车行业也遭遇了同样的困境。

中国汽车流通协会数据显示,2024年,全国二手车累计交易量达1961.42万辆,同比增长6.52%,交易总额突破1.28万亿元。今年一季度,全国二手车交易量460.74万辆,同比增长0.15%,整体增速放缓。

2024年二手车经销商百强企业中,近八成企业单车毛利率不足6%,超三成企业毛利率低于4%,一度曾有92%的二手车商陷入亏损泥潭。

以上种种迹象表明,当前的汽车产业并不健康。

一个健康的行业应该是规模向上,利润向上,而不应该是伴随着“内卷式”竞争走进亏损的怪圈。

怪圈第一大原因:供需失衡

事实上,很多人认为汽车行业盈利难的原因是价格战所导致,但事实上,无论是车企之间的价格战还是经销商之间的价格战都只是结果,并非原因。真正的根源在于供需失衡。

从经济学角度讲,价格是由供需关系决定的,供不应求,商品就涨价;供过于求,商品就降价。价格涨跌反映了市场经济中常见的企业与企业之间的竞争情况。

近几年,中国的汽车厂商生产了远超需求的新车,汽车市场从卖方市场进入了买方市场。

当供需失衡,供大于求时,价格就会一直下跌并且很难涨起来。

乘联会数据显示,2024年国内新能源车新车降价车型的平均降价力度为1.8万元,降价幅度达9.2%;常规燃油车新车降价车型的平均降价力度为1.3万元,降价幅度为 6.8%。

与此同时,中国汽车流通协会发布的经销商库存预警指数显示,2024年1-12月的库存预警指数均超过50%,其中2月和6月超过60%,汽车经销商库存压力凸显。

一面是新车降价,一面是库存高企。2024年第四季度,如果没有“两新”政策的拉动,全年汽车销量很难实现3%以上的增长。

在供需层面,如果各个主机厂能够优化产能的释放,和自己品牌车型的销售更好地匹配起来,新车价格下降的态势就会得到抑制。

怪圈第二大原因:新能源汽车补贴

针对新能源汽车进行补贴,在全球范围内都是惯例。

据了解,无论是欧洲、美国、日本还是中国,政府部门都曾对电动汽车提供补贴。

在一个行业发展的关键阶段,补贴能够带来肉眼可见的对销量的拉动。

早在2009年,中国政府首次出台新能源汽车补贴政策,将电动汽车纳入补贴范畴,为新能源汽车市场的起步提供了强大动力。

2010年至2012年,补贴政策进一步细化,明确了补贴标准和补贴对象,为电动汽车的普及奠定了基础。

在诸多利好政策扶持下,国内新能源汽车的产销量和市场占有率不断提升。数据显示,2017年国内新能源乘用车零售销量为55.6万辆,到了2024年,这一数字飙升至1286.6万辆,七年间增长了23倍,占当年汽车总销量的40.9%。

从单月渗透率来看,2024年7月,新能源汽车渗透率首次超过50%。

国内新能源汽车已提前完成国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提出的,到2025年新能源汽车新车销量达到总量20%左右的目标。

随着市场的天平开始向新能源车倾斜,加之价格战因素,部分新能源车的价格甚至已经低于燃油车。

对此,业内关于“油电同权”的呼声也越来越高。这是因为一直以来的“油电不同权”被很多燃油车车主长期吐槽。

在北京,本地号牌的纯电动车可以不受工作日限号政策的约束;在广州,对于本地号牌的纯电动车、插电混动车和增程车都实施免限号政策。

再有就是市场准入政策,以广州为例,购买新能源车无须进行“摇号”,可以直接申请;而燃油车则需要“摇号”,且中签比例很低。

在上海,2023年一张燃油车牌照的平均拍卖价高达9.2万元,而选择新能源车则可以直接领取牌照。这种差距让很多消费者在选车时不得不把政策因素放在首位考虑。

不仅如此,新能源汽车还免征购置税。拿一辆20万的车来说,仅购置税这一项,燃油车主就要多掏1.7万元。

新能源车的“特权”,其实就是来自国家政策补贴。这些政策补贴涵盖购置、充电设施、研发及税收优惠等,但最主要的补贴是在市场层面。

如果新能源汽车在政策补贴之下去打价格战,这对燃油汽车来说是不公平的。这也是当前燃油车发展的主要问题。

虽然国内针对新能源汽车的补贴已经逐渐在退出,但2025年的以旧换新政策,仍然在大幅倾向于新能源汽车。

在2024中国汽车重庆论坛上,广汽集团董事长曾庆洪提出,当新能源汽车纯电占比达到50%时,应该考虑实施"油电同权"。

北京大学经济学院的专家认为,新能源汽车发展初期需要政策扶持,这无可厚非。但现在新能源车已经具备相当的市场竞争力,继续给予特殊待遇可能不利于市场公平竞争。

当市场驱动已成为新能源汽车发展的主要驱动力时,让新能源汽车发展回归真正的市场竞争,才有利于汽车产业的健康发展。

要破除“内卷式”竞争

近年来,“内卷式”竞争逐渐成为舆论焦点,汽车、锂电池、光伏以及风电、储能等多个行业被“内卷式”竞争所诟病。

2024年7月,中共中央政治局会议上首次提出,要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。

2024年12月,中央经济工作会议提出,综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。

今年两会政府工作报告在提到纵深推进全国统一大市场建设时指出,加快建立健全基础制度规则,破除地方保护和市场分割,综合整治“内卷式”竞争。

整治“内卷式”竞争在中央级别的会议上多次出现,透露的信号已经相当明确。

今年2月25日,市场监管总局召开部分企业公平竞争座谈会,邀请天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流,听取意见建议。

其中汽车行业正是“内卷式”竞争的高发地。

在今年3月举行的2025中国电动汽车百人会论坛上,国家发展改革委相关负责人表示,当前我国汽车行业无序竞争的问题比较突出,有的企业不惜牺牲利润抢占市场,虚假宣传恶意抹黑等现象也时有发生。今后将着力整治市场乱象,规范竞争秩序,维护公平的竞争环境。

相关部门负责人不点名指出某些车企“不惜牺牲利润抢占市场”“虚假宣传恶意抹黑”等行为,对我国汽车行业的无序“内卷”发出了明确的治理信号。

多家车企在论坛期间也对破局“内卷式”竞争给出了回应。

事实上,如何破除内卷式竞争,今年两会已经给出了答案。

中国产业海外发展协会常务副秘书长蒋赟在两会上指出,整治“内卷式”竞争,企业需从三点发力。

首先,坚持以技术创新为第一增长动力,苦练内功,从以价格为导向的规模扩张量变阶段迈向以技术升级换代的质变阶段。

其次,优化产业布局,合理规划成熟和迭代产能,避免重复投资,同时加强产业链上下游协同,打造产业集群,整体降本提效。

第三,通过出海积极拓展海外市场,发挥中国新质生产力的产业整体优势,聚合全球资源,实现规模经济和打造国际品牌。

如今,综合整治“内卷式”竞争已在国家层面得到高度重视,但总体来看,“内卷”问题由来已久,牵扯的方面较多,想要彻底解决仍待时日。

SG-Auto原创 文/徐诚

电子通讯

SG-Auto《汽车经营&服务》的电子通讯为每周2期,每期电子通讯我们将以邮件的方式为您投递,为了便于您的电子通讯准确送达,建议您留下长期能收到电子通讯的邮箱地址。

官方微信公众号

官方微信公众号

手机扫描关注我司公众号

及时了解汽车经营与服务的业界经融消息新闻...

精彩回顾:迄今为止最为震撼的汽车融资租赁游学考察

精彩回顾:迄今为止最为震撼的汽车融资租赁游学考察